Eine visuelle Provokateurin klagt museal gegen Persekution.

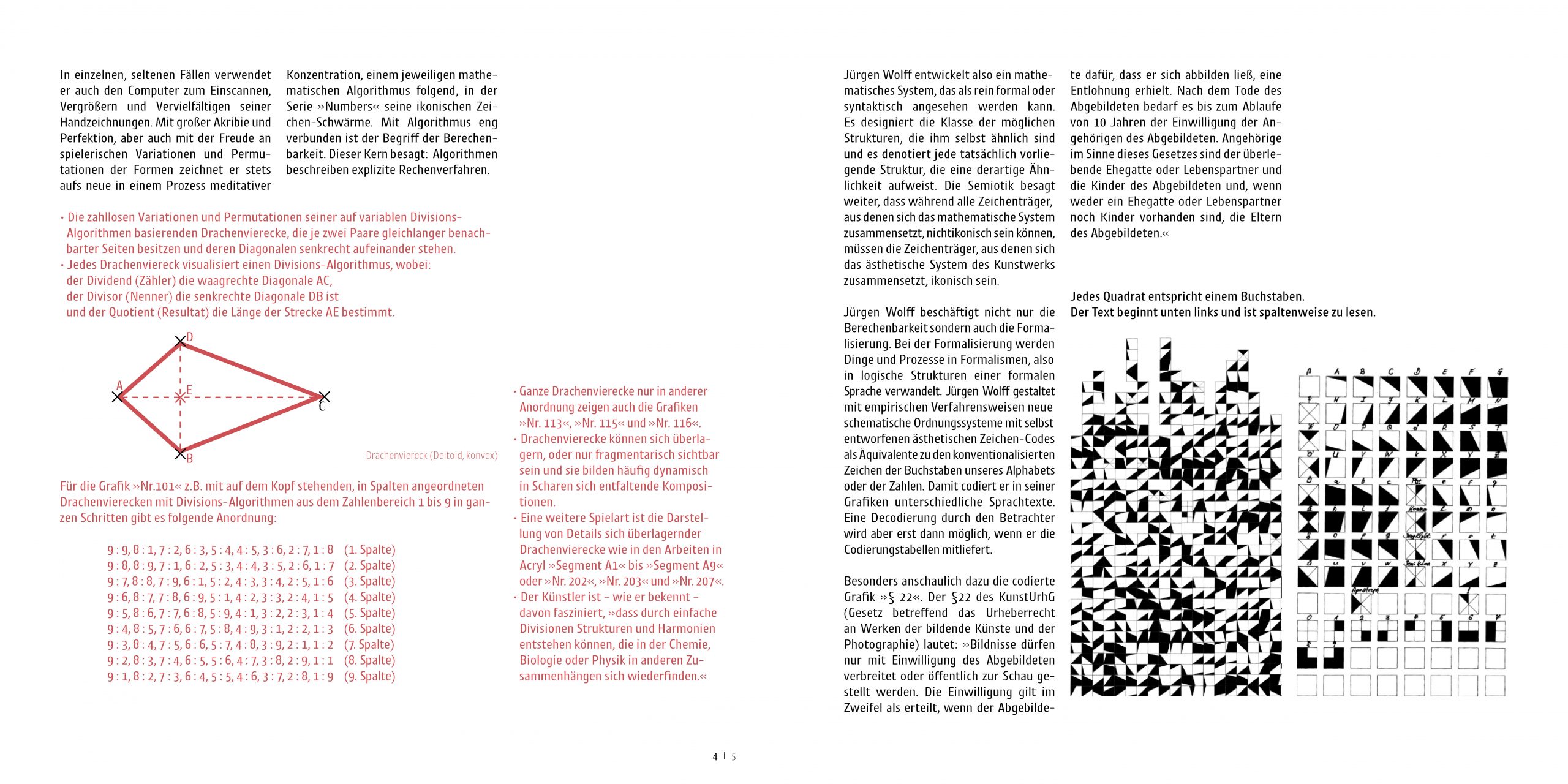

Retrospektive Annegret Soltau, Städel Museum

In den letzten Jahren in der internationalen Kunstwelt hoch quotiert, ist die Darmstädter Künstlerin der feministischen Body-Art nun auch in Deutschland auf dem Zenit ihrer künstlerischen Laufbahn angelangt. Sie hängt endlich im Frankfurter Städel Museum!

Es sei die erste museale Retrospektive, die das Team der Abteilung Gegenwart nun endlich nach dreijähriger enger Zusammenarbeit mit der Künstlerin eröffnet hat.

Mit dem von der Kuratorin Dr. Svenja Grosser erklärten Ziel: Annegret Soltaus Werk in den feministischen und künstlerischen Avantgarde-Kanon einzuschreiben, der sich auf die Anerkennung und Wertschätzung der Pionierleistungen feministischer Künstlerinnen bezieht, die in den 1970er Jahren eine neue Richtung in der Kunstgeschichte eingeschlagen haben. Dieser Kanon erweitert den traditionell männlich dominierten Begriff der Avantgarde und integriert die feministischen Künstlerinnen in die Kunstgeschichte, indem er ihre Beiträge und die radikalen Veränderungen, die sie bewirkt haben, hervorhebt.

Was ist zu sehen?

Den ersten Raum der Ausstellung dominieren Zeitleisten und Listen all der Fälle, in denen Soltaus „zutiefst biografische Werke“ im öffentlichen Raum, wie sie sagt „zensiert“ und als dem Publikum nicht zumutbar eingestuft wurden, obwohl „sie nie schockieren wollte“. Und der Betrachter schwankt: soll er die Künstlerin nun bewundern oder eher bemitleiden? Denn ihr Leben lang schon plagt sie unermesslicher Leidensdruck.

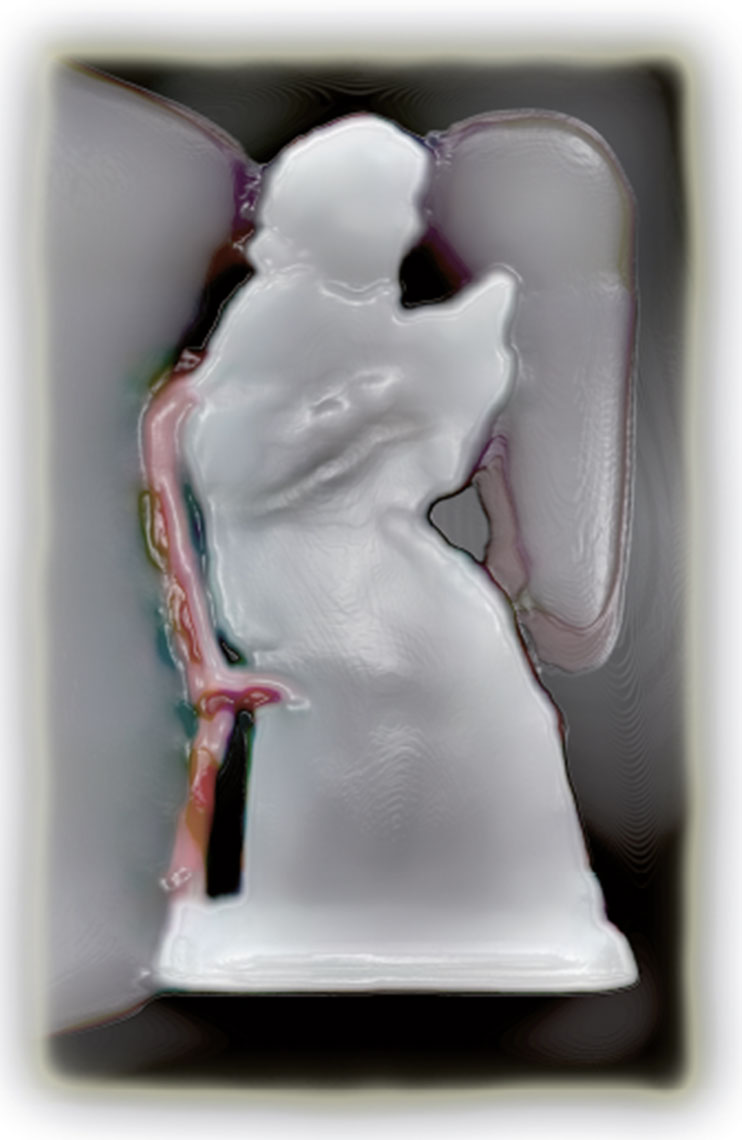

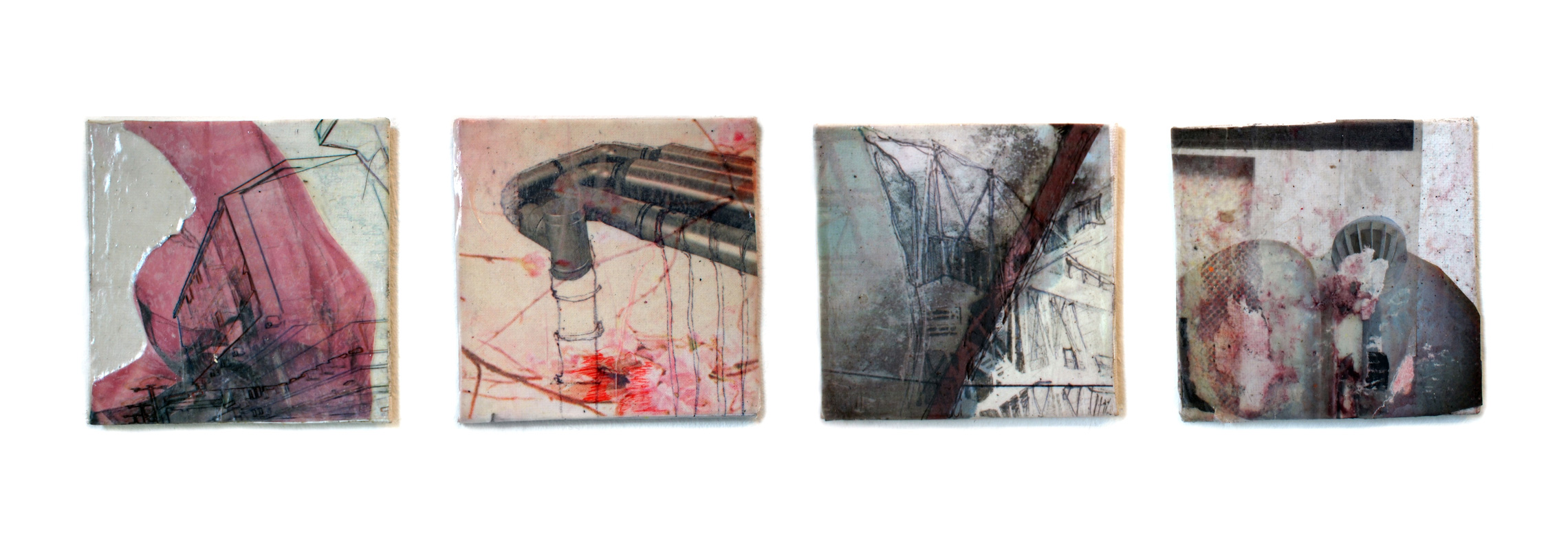

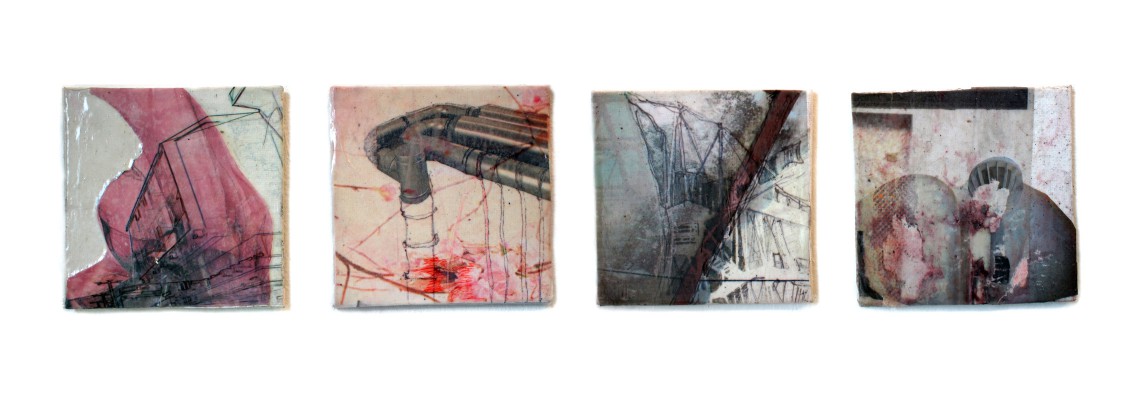

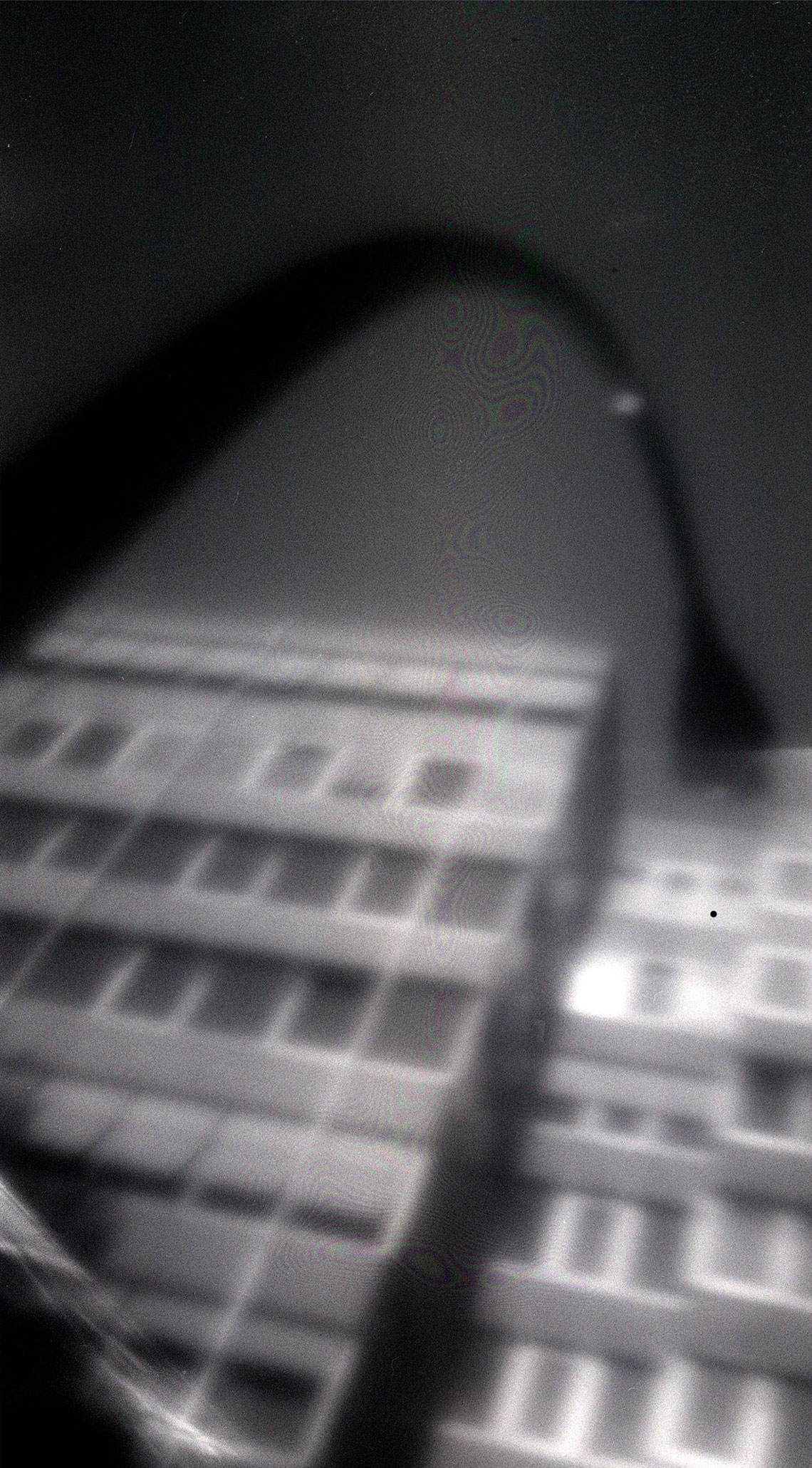

Die Ausstellung „Unzensiert“ zeigt also: zarte frühe Zeichnungen und die ersten Foto-Übernähungen ihres eigenen Körpers, denn sie meint mit sich selbst am weitesten gehen zu können; thematisiert ihre beiden Schwangerschaften, was innerhalb der feministischen Kunst der 1970er Jahre ein eher unübliches Thema war; präsentiert die Installation der fortlaufenden Serie „Vatersuche“, die in ihrem Leben unerfüllt bleibt, sowie die Werkgruppe „Personal Identity“, in der sie die Lehrstelle im ausgehölten Passfoto durch Dokumente aus dem eigenen Leben füllt, wo auch noch nach ihrem Tod Platz sein soll für ihre Sterbeurkunde; außerdem auf rosa Wand als einziges Werk der großen Serie Generativ das malerische Generativ negativ, von 1994/2005.

Doch Annegret Soltau merzt in jedem ihrer großen grandios collagierten Werke den Leidensdruck mit reißerischer Gewalt, spitzer Nadel und heißem Faden nahezu sadomasochistisch immer wieder aus. Die Nackt-Fotografie ihrer selbst und ihrer Liebsten wird so zu einem Fetisch der Genealogie.

Was aber in dem „wissenschaftlich cleanen“ Konzept der Ausstellung „Unzensiert“ von Annegret Soltau schon mal präventiv aus der Präsentation ihres gesamten Œuvres vom Städel Museum weg- und auszensiert wurde, sind drei große künstlerische Schlüsselwerke, die sowohl die Wahrnehmung als auch die moralischen Vorstellungen der Betrachter extrem provozieren.

Mutiger war da die Marielies-Hess-Stiftung, denn sie zeigte sie schon 2011, vom 27. 05. –26. 06. 2011, in einer ersten großen repräsentativen Werkschau von Annegret Soltau in Frankfurt am Main, mit der Ausstellung “Generativ” in der Goldhalle des Hessischen Rundfunks, anlässlich des ihr verliehenen ersten Marielies-Hess-Kunstpreises für ältere arrivierte Künstler und Künstlerinnen aus Hessen. Was zur Folge hatte, dass zwei Besuchergruppen gegen diese Werke protestierten: die Frankfurter Kantorei und ein iranischer Verein, für deren Abendveranstaltungen im Sendesaal dann die Kommunikationsabteilung des Hessischen Rundfunks die großen Generativ- und Trans-Generativ- Werke Soltaus zweimal für je 24 Stunden mit riesigen Tüchern verhängt hat. Mit dem besonderen Clou, das diese Abendbesucher dann ganz gezielt die Tücher lüfteten, um neugierig dahinter zu lugen. Diese retrospektive Ausstellung Soltaus ist aber in ihrer vollen Pracht und Wucht einen Monat lang täglich zugängig gewesen und wurde von tausenden Besuchern auch des Sendesaales im Hessischen Rundfunk mit vielfältigem Echo besichtigt.

Urteilen sie nun selbst:

www.feuilletonfrankfurt.de

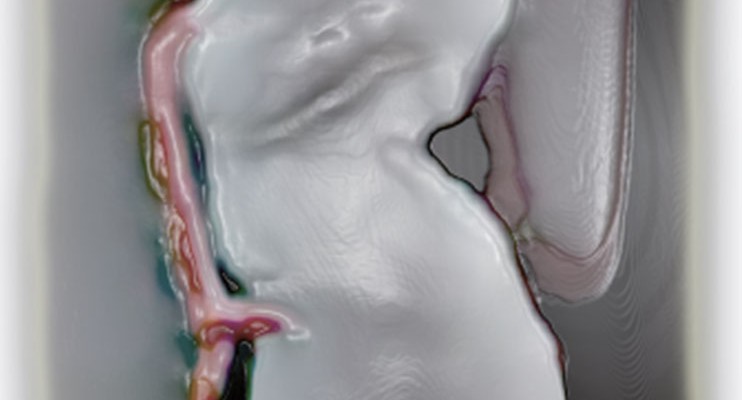

In den Triptychen „Generativ“ und „Generativ negativ“ (letzteres als einziges im Städel gezeigt!), beide entstanden 1994/2005, mit dem Untertitel „Selbst mit Mutter, Tochter, Großmutter“, bleiben die Risse im Lebenslauf sichtbar wie die Falten als Lebensspuren. Anhand von vier Generationen von Frauen stellt Soltau die matrilinearen Verbindungen dar. Der auf Krücken gestützte Akt ihrer Großmutter birgt den jungen Brustkorb ihrer Tochter, die deren schlaffe Brüste trägt und mit ihrem Blick in die Welt schaut, oder Soltau selbst und Tochter tauschen ihre Brüste und Augen. In den beiden Triptychen wird aber nicht nur die Zuordnung der Körper zu den Kopf- und Brustpartien der Tochter und deren Urgroßmutter, sondern auch die der Unterkörper von links nach rechts vertauscht. So stützt sich nun die Tochter auf Krücken.

In den familiären Transgender-Triptychen „Trans-Generativ“ und vor allem in „Trans-Generativ negativ“, beide 2005 entstanden, bedient sich Soltau zudem direkt der freudschen Ikonographie des Fetischs, indem sie männliche und weibliche Körperteile und Genitalien ausreißt und unter den Familienmitgliedern, Mutter, Vater, Tochter, Sohn vertauscht. So werden die hereditären und erotischen Verbindungen zwischen ihnen offenbar und aufrechterhalten.

Soltau übt Gewalt aus, sowohl gegen Bilder als auch gegen Körper. Durch Tabubrüche kritisiert sie den medienüblichen Umgang mit Bildern des menschlichen Körpers. Der Leib löst sich auf in disponible Fragmente für eine technische Reproduktion des Menschen. Und die Betroffen, bemerken gar nicht, was ihnen geschieht. Grotesk wirken so die lächelnden Gesichter, denen das Gemetzel an ihren Gliedern nichts auszumachen scheint.

Mit ihren radikalen Fotovernähungen hat Soltau eine völlig neue künstlerische Formensprache geschaffen. Generell wirken aber die negativen Collagen malerischer und mystischer durch die dunkeln, an Röntgenschatten oder Urschlamm erinnernden Häute und Hüllen, die die Körper umgebenden.

Die Rituale des Fotografierens und Posierens, des Ausreißens, Selektierens, Collagierens und Vernähens hinterlassen in den Werken Annegret Soltaus Spuren, die auf die Komplexität des Lebens selbst verweisen. Die Haut – sagt Gilles Deleuze – verfügt über eine potentielle vitale Energie, die spezifisch oberflächenartig ist. Ereignisse gehen in die Oberfläche ein, die Ort des Sinns ist. Da existiert das Leben wesentlich.

Die Ausstellung „Unzensiert“ erscheint weichgespült, provokativere Arbeiten sind nur als mittelgroße Diaprojektionen auf einer schmalen seitlichen Wandfläche in rasend schneller Abfolge zu erhaschen. Vielleicht um einen Eklat zu vermeiden?

Dann gab es auch noch ein Remake der Performance „Permanente Demonstration“ von 1976, das aber heute nicht mehr die Challange der 1970er Jahre hatte, wobei Annegret Soltau in ihrer besten Form in dem kleinsten Raum des Städel Museums drei zufällig ausgesuchte Akteure/-innen mit entblößten Oberkörpern mit schwarzen Fäden von Kopf bis Brust verwickelte und miteinander verband und verspannte.

Hingegen enttäuschte der sehr kurze und für die Besucher nicht partizipativ angelegte Artist-Talk mit seinen niederschwelligen Informationen in einfacher Sprache. Annegret Soltau scheint nicht zu akzeptieren, das ein provokatives künstlerisches Werk eben heftige Reaktionen der Betrachter hervorruft!

Alles in Allem aber ein großartiges Œuvre einer gepeinigten Künstlerseele!

Foto: »Generativ negativ – selbst mit Mutter,Tochter, Großmutter, III«, 1994/2005, Fotovernähung, 2 Bahnen je 278×127 cm, 1 Bahn 278×123 cm. Fotograf: Heinz Hefele; © VG Bild-Kunst, Bonn 2022 (Quelle: www.marielies-hess-stiftung.de )